「同棲の引っ越しってどのくらい費用がかかるんだろう」

「同棲の引っ越しでは何から始めればいいのかな」

と、初めての同棲に不安をお持ちではないですか?

引っ越し費用だけでいうと、実は10万〜15万円程度あれば可能な場合が多いです。

ただし、物件にかかる初期費用などに関しては、賃料や家具家電をどれくらい購入するか、によっても大きく異なります。

また、気になるのは引っ越し費用だけではないですよね。

同棲をする際の転居届などの手続きのやり方、やタイミングも気になるところでしょう。

この記事では、同棲の引っ越しの費用や、引っ越しする際に考えるべきことなどについて、詳しく解説します。

ぜひ、引っ越しをする際の役に立てていただければ幸いです。

同棲の引っ越しをする際の3つのプランと費用相場

同棲の引っ越しをする場合には、いくつかのプランが考えられます。

ここでいう「プラン」とは、引っ越しの形態の事です。

一般的な引っ越しの場合は、トラックを手配して荷物を詰み、それを新居に運ぶという方法があります。

しかし、同棲の場合は2か所から荷物を移動させることとなります。

この場合には、例えば「立ち寄りプラン」といって、2か所に立ち寄って荷物を詰むといった方法も可能です。

この章では、以下の3つのケースについて、それぞれ詳しく解説していきます。

- どちらかの家に引っ越すプラン

- 立ち寄りプランで引っ越す場合

- 遠方2か所からの引っ越しの場合

どちらかの家に引っ越すプラン

まずは、どちらかの家に引っ越す場合を考えてみましょう。

最もシンプルなケースです。

この場合には、一か所からの引っ越しになるため、一般的な引っ越しのプランが適しています。

また、もしも荷物が少なくて近距離なら、自家用車やレンタカーを借りて自分たちで運ぶという方法を取ることもできます。

その場合は最も安価に済ませることも可能です。

また、冷蔵庫などの大型家具や大型家電のみ引っ越しをして、その他は自分たちで運ぶという方法を取ることもできるでしょう。

荷物が多くて遠距離なら、引っ越し業者に依頼することが最もおすすめです。

どちらかの家に引っ越すプランの費用相場

| 単身(荷物少) | 単身(荷物多) |

|---|

| 繁忙期(3、4月) | 平均83,669円 | 平均111,556円 |

| 通常期(それ以外) | 平均47,446円 | 平均72,986円 |

※目安金額は当社サービスの過去の利用ユーザーの口コミを元に相場の算出をおこなっております

引っ越しの料金は依頼者の各種条件によって上下するため、参考値とお考え下さいどちらかの家に引っ越すプランの費用相場は以上の通りです。

なお、こちらは「単身プラン」を使った際の相場です。

自分で運ぶなどして、この費用よりも安価に済ませることも可能です。

また、単身のプランは距離によっても価格は大きく異なります。

まずは見積りをとって、費用を確認することをおすすめします。

立ち寄りプランで引っ越すプラン

もし、新しく家を借りる場合は、立ち寄りプランという引っ越し方法がおすすめです。

立ち寄りプランとは、引っ越し業者が2か所から荷物を回収して1か所に届けるサービスです。

これなら、自分たちで荷物をまとめて運ぶ手間や時間が省けますし、費用も一般的な引っ越しより安くなります。

ただし、立ち寄りプランは、2か所がある程度近くないと受けてもらえない場合もあります。

また、立ち寄ることで時間が大幅にかかる場合には、結局高額になってしまうこともあります。

このあたりの対応は引っ越し業者によって異なるため、問い合わせて見ることをおすすめします。

立ち寄りプランで引っ越すプランの費用相場

立ち寄りプランの場合は、多くの場合一か所からの費用の1.5倍程度が相場です。

先ほどご紹介した単身プランの価格を1.5倍すると以下の通りになります。

| 立ち寄りプラン(荷物少) | 立ち寄りプラン(荷物多) |

|---|

| 繁忙期(3、4月) | 平均125,503円 | 平均167,334円 |

| 通常期(それ以外) | 平均71,169円 | 平均109,479円 |

※目安金額は当社サービスの過去の利用ユーザーの口コミを元に相場の算出をおこなっております

引っ越しの料金は依頼者の各種条件によって上下するため、参考値とお考え下さい立ち寄りプランで引っ越しをする場合には、おおよそ以上が費用の目安となります。

遠方2か所からの引っ越しプラン

遠方2か所からの引っ越しの場合は、立ち寄りプランではなくそれぞれにトラックを手配して引っ越しを行う必要があります。

その場合はある程度コストがかかってしまいますが、同じ引っ越し業者に依頼することで割引が適用になることもあります。

2か所からの引っ越しのベストプランは、引っ越し業者に詳しく相談してみると良いでしょう。

遠方2か所からの引っ越しプランの費用相場

遠方2か所からの引っ越しプランの費用は、単身の引っ越し費用を単純計算で2倍したものになります。

ここでは、県外に引っ越しをするケースを前提に計算してみました。

以下が遠方2か所からの引っ越しプランの費用相場です。

| 単身×2(荷物少) | 単身×2(荷物多) |

|---|

| 県外100~299km | 平均123,106円 | 平均152,288円 |

| 長距離300~399km | 平均127,400円 | 平均213,316円 |

※目安金額は当社サービスの過去の利用ユーザーの口コミを元に相場の算出をおこなっております

引っ越しの料金は依頼者の各種条件によって上下するため、参考値とお考え下さいただし時期によっても価格は大幅に変わってきます。

詳しくは、ぜひ引っ越し業者に問い合わせてみましょう。

同棲の引っ越し準備の始め方

この章では、同棲の引っ越し準備の始め方について解説します。

この記事をお読みの方の多くは、これから初めて同棲をするという方かと思います。

物件を決めた段階から、引っ越し準備を行う前段階として、以下の3つをまずは行いましょう。

- 引っ越し業者に見積り依頼をする

- 引っ越しの初期費用の分担を決める

引っ越し業者に見積り依頼をする

引っ越し業者に見積り依頼をすることは、引っ越し準備の最初のステップです。

見積り依頼をすることで、引っ越し費用や日程、荷物の量や梱包方法などを把握することができます。

見積り依頼は、インターネットや電話で簡単に行うことができます。

多くの場合は、引っ越し業者が訪問見積もりを行います。

単身の場合は電話のみで見積りを行ってくれる場合もあります。

引っ越し見積もりを行う際には、複数の業者に見積り依頼をすることをおすすめします。

複数社から見積もりを取ることで、価格やサービス内容を比較して、最適な業者を選ぶことができます。

引っ越しの初期費用の分担を決める

同棲の引っ越しでは、初期費用の分担も決めておく必要があります。

具体的には、以下の費用の分担を決めておくと良いでしょう。

- 引っ越し費用(業者代やレンタカー、ガソリン代など)

- 敷金・礼金・仲介手数料などの家賃関連費用

- 家具・家電・日用品などの購入費用

- 火災保険や鍵交換費用、清掃費用などのその他費用

これらの価格は、賃料や生活スタイルによって大きく異なります。

事前に予算を把握しておき、費用の分担を決めておくと良いでしょう。

以下は、初期費用の分担方法の一例です。

- 二人で半分ずつ負担する

- 収入に応じて負担額を決める

- 貯金に応じて負担額を決める

- 一方が全額負担する(この場合は、将来的に返済するかどうかを明確にする)

分担の方法は、二人で話し合って決めることが大切です。

また、分担した金額や支払い時期などを記録しておくこともおすすめです。

これにより、後からトラブルや不満が起きることを防ぐことができます。

同棲の引っ越しでやるべきこと

この章では、同棲の引っ越しでやるべきことについてみていきましょう。

第1章でも解説した通り、同棲の場合はどちらか一方の家に引っ越すという場合もあります。

ただし、この章では、新居を借りて引っ越すというケースで解説します。

引っ越しまでの時期ごとに詳しく見ていきましょう。

| 時期 | やるべきこと |

|---|

| 1カ月前まで | ・新居の決定

・引っ越し業者の決定

・旧居の退去手続き

・不用品の整理

・ダンボールや梱包材の準備 |

| 1カ月前~2週間前まで | ・荷造りを開始する

・電気・ガス・水道の手続き

・インターネットの解約や変更手続き

・各種住所変更 |

| 2週間前~引っ越し前日まで | ・郵便物の転送依頼の申し込み

・転出届を提出

・各種住所変更 |

| 引っ越し前日~当日 | ・最終的な荷物の梱包

・電気・ガス・水道の停止

・新居の電気・ガス・水道の開始

・旧居の明け渡し |

| 引っ越しから2週間以内 | ・転入・転居手続き

・マイナンバーの住所変更手続き |

それぞれについて、詳しく解説します。

1カ月前まで

| 時期 | やるべきこと |

|---|

| 1カ月前まで | ・新居の決定

・引っ越し業者の決定

・旧居の退去手続き

・不用品の整理

・ダンボールや梱包材の準備 |

引っ越し先の物件を決めるときは、パートナーと相談して、予算や立地、間取りなどを決めます。

また、賃貸契約をする際には、保証人や連帯保証人が必要かどうか、敷金や礼金などの初期費用はいくらかかるかなどを確認した上で決めましょう。

引っ越し業者を選ぶときは、複数の業者から見積もりを取って比較するのがおすすめです。

引っ越し費用は荷物の量や運搬距離、作業時間などによって料金が変わることが多くなります。

事前にスケジュールや荷物に関しては、十分、業者と相談しておきます。

引っ越し日や時間帯も早めに予約しておくと安心です。

引っ越し時に粗大ごみが出る場合には、すぐに処分できるとは限りません。

1カ月前までには粗大ごみの申し込みを行ったり、その他の不用品に関しても処分を始めたりしておきましょう。

大型ゴミや粗大ゴミは市町村によって回収方法が異なりますので、事前に確認しておきます。

荷造りのためにダンボールや梱包材も準備しなければなりません。

ただし、これらに関しては引っ越し業者が手配してくれることも多いため、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。

1カ月前~2週間前まで

| 時期 | やるべきこと |

|---|

| 1カ月前~2週間前まで | 荷造りを開始する

電気・ガス・水道の手続き

インターネットの解約や変更手続き |

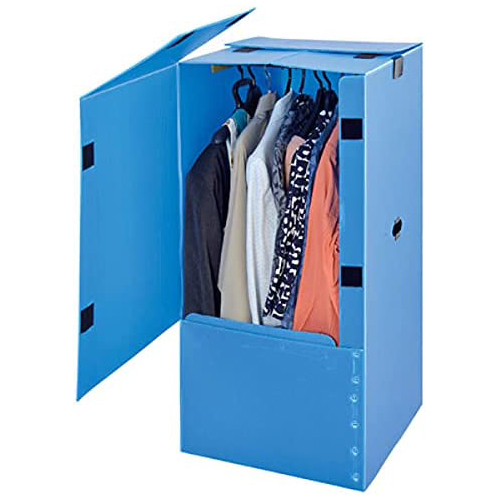

引っ越しの1カ月前〜2週間前までには、荷造りを開始しておきましょう。

引っ越しまでに使う予定の無い季節ものなどから、梱包を行います。

旧居の電気・ガス・水道やインターネットなどの手続きも、この頃には行っておくとよいでしょう。

すぐに契約解除できない場合もありますし、開始に時間がかかることもあります。

2週間前までには、手続きしておく事をおすすめします。

2週間前~引っ越し前日まで

| 時期 | やるべきこと |

|---|

| 2週間前~引っ越し前日まで | 引っ越し当日使うもの以外のすべての荷造り転出届を提出郵便物の転送依頼の申し込み各種住所変更 |

引っ越し前日までには、引っ越し当日に使うもの以外の全ての荷造りを済ませておきましょう。

前日までに準備万端にしておくと、引っ越し当日に効率的に作業ができます。

今まで住んでいた地域から他の市区町村へ引っ越しする場合には、転出届を出して住民票を移動します。

転出届は引っ越しの14日前から手続きが可能となります。

引っ越し前日までには、郵便物の転送依頼の申し込みも行っておきましょう。

転送依頼をしておくと、郵便物が旧住所に届いた場合にも転送されることとなります。

また、運転免許証や健康保険証などの公的な書類や、銀行やクレジットカードなどの金融機関や、携帯電話などの契約先にも住所変更の連絡をしておきましょう。

引っ越し前日~当日

| 時期 | やるべきこと |

|---|

| 引っ越し前日~当日 | 最終的な荷物の梱包電気・ガス・水道の停止新居の電気・ガス・水道の開始旧居の明け渡し |

引っ越し前日には、荷造りを終えておくことが望ましいです。

荷物は部屋ごとや種類ごとに分けて梱包し、ラベルや目印をつけておきましょう。

また、貴重品や必需品は別にまとめて持ち運びましょう。

旧居の電気・ガス・水道を停止し、管理会社や大家さんに物件の明け渡しを行います。

ガスは立会いのもと閉栓を行います。

新居も、引っ越し当日には電気・ガス・水道の利用を開始します。

利用開始時にも、ガスの開栓では立ち合いが必要です。

引っ越しから2週間以内

| 時期 | やるべきこと |

|---|

| 引っ越しから2週間以内 | 転入・転居手続きマイナンバーの住所変更手続き |

引っ越してから2週間以内に、転入・転居手続きを行います。

違う市区町村からの引っ越しの場合は転入届、同一市区町村からの引っ越しの場合は転居届を提出します。

また、その手続きの際に、マイナンバーの住所変更手続きも行っておくとよいでしょう。

同棲の引っ越し費用を抑えるための工夫

ここからは、同棲の引っ越しの費用をできるだけ抑えるための工夫について解説します。

同棲の引っ越しは、一人暮らしよりも費用がかかります。

しかし、工夫次第で引っ越し費用を抑えることができます。

ここでは、同棲の引っ越し費用を抑えるための工夫を3つ紹介します。

- 敷金・礼金なし物件を選ぶ

- できるだけ荷物を減らしておく

- 新しい家具家電をなるべく買わない

敷金・礼金なし物件を選ぶ

同棲での引っ越し費用を抑えるために、敷金・礼金のない物件を選ぶのは一つの方法です。

敷金・礼金は、賃貸物件に入るときに支払うお金です。

敷金は、退去時に部屋の状態に応じて一部返還されますが、礼金は返還されません。

物件によって異なりますが、一般的には家賃の1〜2ヶ月分程度かかることが多いでしょう。

敷金・礼金のない物件を選ぶことで、引っ越し費用を大幅に節約できます。

敷金・礼金のない物件は、インターネットや不動産屋で探すことができます。

できるだけ荷物を減らしておく

同棲の引っ越しの際には、できるだけ荷物を減らすことで費用を抑えることも可能です。

荷物が多いほど、引っ越し業者にかかる費用も高くなります。

また、荷物が多いと新居に収納するスペースも必要になります。

そこで、引っ越し前にできるだけ荷物を減らしておくことがおすすめです。

荷物を減らす方法としては、以下のようなものがあります。

- 不要なものは処分する

- 使わないものは売るか寄付する

- 二人で重複して持っているものは一つに絞る

- 新居に合わせてサイズや色を変える必要があるものは買い替える

これらの方法を実践することで、荷物を減らすことが可能です。

フリマアプリなどを利用して処分すると、場合によっては利益が出ることもあります。

新しい家具家電をなるべく買わない

費用をできるだけ抑えたいのであれば、新しい家具家電をなるべく買わないという考え方もあります。

同棲の引っ越しでは、新しい家具家電を買うことも多いです。

しかし、新しい家具家電は高価ですし、運ぶ手間もかかります。

そこで、新しい家具家電をなるべく買わないということも検討してみてはいかがでしょうか。

- 既存の家具家電を活用する

- 中古品やレンタル品を利用する

- シェアリングサービスを利用する

近年ではフリマアプリなどを利用すれば、中古品は手軽に入手可能です。

また、シェアリングサービスを活用すれば多くのものをシェアして利用できます。

例えば荷物が多くて収納するスペースがない場合には、ストックのシェアリングサービスを活用できます。

また、近年では家具のシェアリングサービスなどもあります。

これらの方法を実践することで、新しい家具家電を買わなくても快適に暮らすことができます。

同棲生活を始めるうえで決めておくべきこと

この章では、同棲生活を始めるうえであらかじめ決めておくべきことについて解説します。

同棲生活を始めると、カップルにとって新しいステージが始まります。

しかし、同棲生活は楽しいだけではありません。

様々な問題やトラブルに直面する可能性もあります。

そこで、同棲生活を始める前に、カップルで決めておくべきことがいくつかあります。

ここでは、その中でも重要な5つのポイントを紹介します。

- 世帯主や名義人を決めておく

- 日常のお金の分担を決める

- 家事分担を決めておく

- プライベートの確保の方法を決めておく

- 緊急連絡先をお互いに把握しておく

世帯主や名義人を決めておく

同棲生活を始める前に、世帯主や名義人を決めておくようにしましょう。

同棲するために新しい部屋を借りる場合、世帯主を決めておく必要があります。

一般的には、どちらか一方が契約者や名義人になりますが、実は1世帯あたり一人しか世帯主になれないというわけではありません。

世帯主が一人の場合、住民票には世帯主の名前が記載されます。

つまり、何らかの手続きが必要な状況で同棲が知られてしまう可能性があるということです。

そうした事が不都合な場合には、それぞれを世帯主として手続きしておくとよいでしょう。

また、世帯主だけでなく、引っ越しに関わる契約関係全てに名義人を立てる必要があります。

どの項目を誰の名義にするのかを、事前に決めておくとよいでしょう。

日常のお金の分担を決める

同棲を始める前に、日常のお金の分担を決めておくとよいでしょう。

同棲生活では、家賃や光熱費などの固定費や食費や日用品などの変動費など、さまざまなお金の出入りがあります。

これらのお金の分担を決めておかないと、後から不満や不平等感が生じる可能性があります。

例えば、収入や支出のバランスが異なる場合、半分ずつ払うのは不公平だと感じるかもしれません。

また、一方が浪費家であったり節約家であったりする場合、もう一方が不快に感じるかもしれません。

事前にパートナーとよく話し合って、お金の分担の方法や割合を決めておくことが大切です。

例えば、固定費は収入比率で分ける、変動費は共通口座から出す、個人的な買い物は自分の口座から出すなどというルールを設定しておくとよいでしょう。

家事分担を決めておく

同棲生活での家事分担も決めておくことをおすすめします。

同棲生活では、掃除や洗濯や料理などの家事も必要になります。

これらの家事の分担を決めておかないと、不満が出てしまう可能性があります。

一方が家事をほとんどしない場合や家事の仕方に文句を言う場合、もう一方がストレスを感じるかもしれません。

家事分担に関してもパートナーと話し合って、分担の方法や割合を決めておくことが大切です。

例えば、掃除は週に一回ローテーションで行う、洗濯は自分のものは自分でやる、料理も分担制にするなど、細かくルールを決めておくことでトラブルをある程度防ぐことができるでしょう。

プライベートの確保の方法を決めておく

同棲生活を始める際には、プライベートの確保の方法も決めておくとよいでしょう。

同棲生活では、一緒に住むことで相手との距離感が近くなります。

しかし、それは必ずしも良いことだけではありません。

同棲生活では、自分の時間や空間が減ることもあります。

例えば、一方が仕事や趣味に没頭したい場合や友人と遊びたい場合、もう一方が寂しく感じたり邪魔に感じたりするかもしれません。

また、一方が常に相手に気を配ったり行動を気にしたりしている場合、もう一方が息苦しく感じたり疲れたりするかもしれません。

そこで、パートナーと話し合って、プライベートの確保の方法を決めておくことが大切です。

例えば、自分の部屋やコーナーを設ける、週に一回は別々に過ごす、相手に気兼ねなく遊びに行ってもらうなどというルールを設定すると良いでしょう。

緊急連絡先をお互いに把握しておく

お互いの緊急連絡先も把握しておくようにしましょう。

同棲生活では、お互い安全に気を配ることも必要です。

例えば、一方が連絡がつかない場合や帰宅が遅い場合、もう一方が心配したり不安になったりするかもしれません。

また、一方が事故や病気などのトラブルに巻き込まれた場合、もう一方がすぐに対応できないかもしれません。

そのような緊急時に連絡が取れるよう、緊急連絡先をお互いに把握しておくことが大切です。

例えば、仕事先や学校の連絡先や住所を教える、家族や友人の連絡先を教える、スマートフォンのロック画面に緊急連絡先を表示するなどという方法があります。

まとめ

以上、この記事では同棲の引っ越しについて詳しく解説してきました。

引っ越し費用だけでいうと、実は10万〜15万円程度あれば可能な場合が多いです。

ただし、物件にかかる初期費用などに関しては、賃料や家具家電をどれくらい購入するか、によっても大きく異なります。

また、同棲を始める際に行うべき手続きや、事前に話し合うべきことについても詳しく解説しました。

同棲を始める際には、この記事に記載した情報を参考にしていただければ幸いです。